职场丛林里没人告诉你的15条生存铁律

01 电梯偶遇领导的3分钟博弈

市场部新人小林在电梯遇见大领导,当被问及"最近项目进展如何",他用了1分钟汇报核心数据,15秒陈述卡点,最后30秒提出两个解决方案。这种结构化应答让他第二天被点名参与重点项目。在狭小空间里的对话,本质是价值输出的突击考核——你的每次开口都在构建职场人设。

02 跨部门协作的隐形账簿

产品经理张薇推动新功能上线时,主动为技术团队申请下午茶福利,在需求评审会上预留20%缓冲期,最终项目提前两周落地。每个协作请求都是信用存款,聪明人会在提需求前先存够"人情准备金"。记住:用资源置换资源,永远比单纯索取更高效。

03 工作汇报的0.3秒黄金法则

总监翻阅周报时目光停留时间不足半秒。运营主管陈默的秘诀是:标题用「成果动词+数据」组合(如:转化率提升17%的3个关键动作),正文采用「结论前置-论据分级」结构。数据显示,采用电梯汇报结构的文档阅读完整率提升63%。

04 办公室政治的安全边界

当财务部与市场部因预算争执时,新人李航没有选边站队,而是在私下沟通时这样说:"我理解财务要控制风险,也明白市场需要弹药,或许我们可以找到既合规又灵活的执行方案?"在派系间游走,要像瑞士军刀般保持工具性中立。

05 午休时间的战略价值

某上市公司副总有个特殊习惯:每天在食堂不同区域用餐。三年间,他从生产线的技术术语聊到董事会的战略布局,这个移动的社交场让他完成职场三级跳。碎片化社交的复利效应,往往超过8小时正职工作。

06 微信沟通的3×3原则

客户总监王茜给下属立下铁律:重要信息分三段发送,每段不超过三行;复杂事项必须同步邮件确认;晚上10点后非紧急事项禁用语音。数据显示,遵循结构化沟通规则的团队,信息误传率下降41%。

07 职场情绪的AB面管理

当项目被临时叫停时,经理赵敏在会议室摔了文件夹,却在跨部门会议中冷静分析利弊。真正的高手都掌握情绪切换术:在团队面前适当流露焦虑以凝聚力量,在对外谈判中始终保持理性面具。

08 关键会议必带纸笔的玄机

在某次产品决策会上,实习生用思维导图实时记录各方观点,会议结束前主动复述共识点。这个动作让他被破格提拔为项目助理。纸质记录不仅是尊重,更是掌控话语权的利器——人们总会重视被记录的观点。

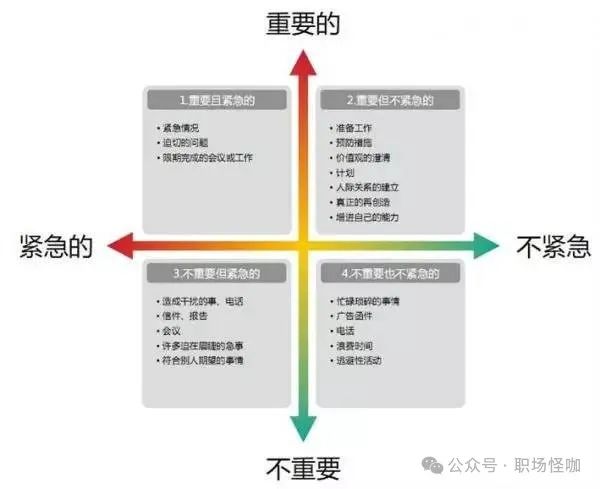

09 任务超载时的太极推手

当同时接到三位领导的加急需求时,技术主管没有直接拒绝,而是列出当前任务优先级清单,附上各项目延迟可能造成的损失评估,最终争取到两个助理支援。拒绝的艺术在于把矛盾转化成资源博弈。

10 茶水间的蝴蝶效应

某次财务总监无意中透露的预算风向,被前台姑娘转述给销售部门,促使团队提前调整策略拿下年度大单。真正的信息枢纽往往不在会议室,而在咖啡机旁的非正式网络里。

11 邮件的隐形成本计算法

资深HR发送重要邮件前会做三次检查:第一次删除情绪化措辞,第二次补充数据支撑,第三次调整请求顺序。经测算,每封邮件的修改成本与可能带来的收益比为1:27。

12 离职面谈的镜子效应

当核心员工提出辞职时,总监没有挽留,而是花了40分钟询问其对管理体系的改进建议。这些真诚反馈后来成为组织变革的重要参考。最后的对话往往能照见最真实的管理盲区。

13 加班文化的破解密码

某项目组推行「结果时区制」:允许远程办公,但每日17点必须群内提交成果清单。三个月后,人均效率提升22%,加班时长下降37%。对抗无效加班,要用产出可视化代替时间堆积。

14 职场人设的渐进式迭代

从"Excel小王子"到"数据架构师",工程师用了五年时间精心设计标签进化路径。每个项目都刻意展现新技能,每个晋升周期增加2个专业认证。职场品牌需要像APP版本一样持续更新。

15 背锅时刻的防御公式

当客户投诉事件爆发时,销售主管第一时间群发邮件:「经核查,问题出在技术对接环节,这是我整理的完整时间线和改进方案。」记住:用时间戳证据链+解决方案=完美拆弹组合。

职场生存的本质,是持续的价值重估过程。 这些铁律不是让你变得世故,而是帮助你在规则框架内建立可复制的成功模式。真正的职场高手,都懂得在秩序与突破之间保持精准平衡。